Page 131 - 《光辉人生》市直第三卷

P. 131

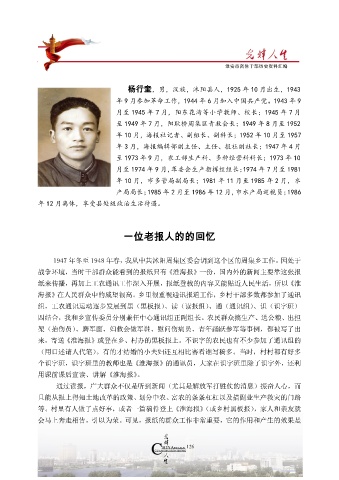

杨行奎,男,汉族,沭阳县人,1925 年 10 月出生,1943

年 9 月参加革命工作,1944 年 6 月加入中国共产党。1943 年 9

月至 1945 年 7 月,阳东花湾等小学教师、校长;1945 年 7 月

至 1949 年 7 月,阳耿桥周集区青救会长;1949 年 8 月至 1952

年 10 月,海报社记者、副组长、副科长;1952 年 10 月至 1957

年 3 月,海报编辑部副主任、主任、报社副社长;1947 年 4 月

至 1973 年 9 月,农工部生产科、多种经营科科长;1973 年 10

月至 1974 年 9 月,革委会生产指挥组组长;1974 年 7 月至 1981

年 10 月,市多管局副局长;1981 年 11 月至 1985 年 2 月,水

产局局长;1985 年 2 月至 1986 年 12 月,市水产局巡视员;1986

年 12 月离休,享受县处级政治生活待遇。

一位老报人的的回忆

1947 年冬至 1948 年春,我从中共沭阳周集区委会调到这个区的周集乡工作。因处于

战争环境,当时干部群众能看到的报纸只有《淮海报》一份,国内外的新闻主要靠这张报

纸来传播,再加上工农通讯工作深入开展,报纸登载的内容又能贴近人民生活,所以《淮

海报》在人民群众中的威望很高。乡里很重视通讯报道工作,乡村干部多数都参加了通讯

组,工农通讯运动逐步发展到黑(黑板报)、读(读报组)、通(通讯组)、识(识字班)

四结合,我和乡宣传委员分别兼任中心通讯组正副组长。农民群众搞生产、送公粮、出担

架(抬伤员)、磨军面、妇救会做军鞋、慰问伤病员、青年踊跃参军等事例,都被写了出

来,寄送《淮海报》或登在乡、村办的黑板报上。不识字的农民也有不少参加了通讯组的

(用口述请人代笔)。有的才结婚的小夫妇还互相比赛看谁写稿多。当时,村村都有好多

个识字班,识字班里的教师也是《淮海报》的通讯员,大家在识字班里除了识字外,还利

用课前课后宣读、讲解《淮海报》。

通过读报,广大群众不仅是听到新闻(尤其是解放军打胜仗的消息)振奋人心,而

且能从报上得知土地改革的政策、划分中农、富农的条条杠杠以及搞副业生产救灾的门路

等。村里有人做了点好事,或者一篇稿件登上《淮海报》(或乡村黑板报),家人和亲友就

会马上奔走相告,引以为荣。可见,报纸的群众工作非常重要,它的作用和产生的效果是

126